Now

Writing

谈谈自己的 2025,看看 2026

人最难的是,就是面对自己。一到年底,谈到一年的回顾,总觉得自己做得不够好。后来我想,可能浸淫在功绩主义的氛围里太久了,谈到回顾,总是想着自己哪些做得好,哪些做得...

写给编程小白看的 Vibe Debugging 注意事项(2)

前情提要,在本系列的第一篇里,我着重提到「组件化思维」以及软件工程的一些基本概念,对于正在尝试 Vibe Coding 的编程小白来说,是必须掌握的思考方式与技...

写给编程小白看的 Vibe Debugging 注意事项(1)

我认为我有资格谈论这个问题:

我在 Githuh 已经有 2 个超过 100 星标的开源项目。

截止文章开始写的时候,一个 267,一个 105。考虑到 Git...

用 AI 辅助开发的经验二三则(4)

这是一个搏斗的故事。

起源是我开发的 org-supertag,项目的初心是希望将 Tana 的笔记体验迁移到 Emacs,在我开发了一个极简原型之后就面临一个...

谈谈封装为什么很适合形容商业

我第一次知道到「封装」这个词,是初中时,当时买来第一本《微型计算机》兴致勃勃地翻看,里面介绍了基础 CPU 的运行原理,当然也提到了 CPU 制造完成之后,为了...

难道我发现了大模型的基本逻辑?

今天在思考,集合论、范畴论视角下的标签体系。毫不意外,涉及到了文本相似度计算这一基础算法。但这套算法还是比较机械的,不具备语义性。

然后,当我要求从语义出发,去...

维护一个繁荣的环境

有的人,目光只盯第一,而第二、第三在他的眼里,如浮云过眼。我不一样,我愿意给一定的机会让第二、第三名出现在我的眼前。

我这么做,只有一个原因,保证自己拥有第二选...

狂想:汉字为何是象形字

这是一篇狂想,未免有不合理,大家不予苟同之处。

昨晚痛风发作,躺在床上什么都做不了,迷迷糊糊之际,突然间想起看过的东西,大意是:

题主让学习了中文的老外朋友看甲...

用 AI 辅助开发的经验二三则(3)

早两日,我发布了 org-supertag,一个新的 Emacs 第三方扩展包。本来这个项目,我计划是 3-5 天完成,结果花费的时间比预计要超出 3 倍有多。...

时至今日, 我们对论语的解读是如此单一

在了解西方人如何解读《论语》,以及为什么认为《论语》是思想经典后。会发现,《论语》的内涵如此丰富,

我想《论语》之所以可以流传下来,绝非是因为它摘录了孔夫子的语...

用 AI 辅助开发的经验二三则(2)

最新发布的 org-zettel-ref-mode (以下简称 OZR)版本号从 0.3.3 跳到 0.4,在这一轮冲刺中,我实现了比之前更加复杂的功能,更多的...

最小练习单位

之前, 我发展了一个概念, 叫 “最小创造单位”. 它大概面对的情景是, 自己闲着, 不知道自己干点什么的时候, 想一想能够在很有限的时...

博客 = 人性的补完

其实我很不愿意写关于博客本身的任何话题. 反复自证, 非我所好. 再说, 博客也断断续续, 写了老长一段时间, 即便是不写的那些日子里, 域名费也乖乖地交了.

...

最小创造单位

很多事情都可视为「最小创造单位」:

认真的写一篇帖子 学习新的菜 散步时绕多一个弯,试一试不同的路线 随手拍一张自己觉得不错的照片 把衣服叠整齐放好 记录一个不...

用 AI 辅助开发的经验二三则

缘起

2024 年的 8 月中旬, 我开始开发一个 Emacs 插件. 对 elisp 一窍不通的我, 通过 AI, 开始大家所说的 “自然语言编程...

Write Column Example

This is a summary paragraph that will be shown in the write column card. It shou...

以史为鉴:摸着日本过河,新消费时代的决策

为何读这本书? 现在中美关系神似当年日美关系,而中国社会结构与日本社会结构也很相似。因此,如果想知道中国接下来有什么发展机会,研究日本经济、社会的变迁,会有所借...

如何衡量一个 idea 的商业价值

深夜一点,手机「叮」的一声,看到朋友 T 发来短信,「什么是商业价值?」本来已昏昏沉沉的我,突然一个激灵,大脑突然变得清醒,开始不受控制,高速运转。这也是一个曾...

我,西西弗斯

看着眼前的石头从我的手中滑走,不知几千几百次滚到山脚,等着我再一次把它推到山顶。但是,我,西西弗斯,距离山顶永远只差最后一步。

石头,已经经历了不知多少次的滚动...

沟通:论废话

作者朱自清

无用即是废 “废话!”“别费话!”“少说费话!”都是些不客气的语句,用来批评或阻止别人的话的。这可以是严厉的申斥,可以只是亲密的玩笑,要看参加的人,...

你做过不在乎结果的项目吗?

这个问题来自阮一峰所写的《科技爱好者周刊(第 195 期)》。他逛 Hacker News 这一社区时,看到有人提问,「你做过不在乎结果的项目吗?」,引起了大量...

知识:隐性知识更值得记录

在即刻上,我表达了「隐性知识更值得记录」的观点——

明面可总结为结构性知识的,不需太重点的记录,就好像工具书,有一个梗概索引,方便自己忘了之后回忆查找就行。非常...

企业家:日本当代的企业家——小林一三

如果说松下是开创了日本电器这一行业,那么小林一三富于大胆创新精神,则引领了日本的娱乐业、铁道事业、百货业、房地产行业,而且,每一行他都以耳目一新的打法开创一片新...

AR:超过 2 亿人在 Snapchat 上体验 AR

原文来自36kr。

当前 Snapchat 是美国 Z 世代最常用的社交平台 eMarketer 发布的《美国 Z 世代用户科技与媒体使用情况报告》显示,Z世代...

乔布斯:鲜为人知的狂热爱好

根据 NHK 的纪录片《乔布斯鲜为人知的狂热爱好》,乔布斯非常喜欢日本的「新版画」这类艺术作品。

他第一次购买新版画,是在银座的兜屋画廊,当时的松岗春夫进行了接...

稻盛和夫:穷人为什么难翻身

来自稻盛和夫的书《给年轻人一点忠告》

成熟晚 他们中大多要到 30 多岁,才能明白社会的运行逻辑和人性,俗话说,穷人家的孩子早当家,其实哪里是早当家,只是在极端...

做一个普通而自信的人(下):最是难得平常心

原本以为,我写完上篇之后,很快把下篇写完。但生活总有意外,比如说,昨天晚上一直在处理一张电商活动海报图,从没用过 PhotoShop 的我,硬着头皮,施展搜索大...

做一个普通而自信的人(上):为什么我们不能做一个普通人?

我经常不看脱口秀,但也知道杨笠那句出名的讽刺,「为什么有的男人看上去明明那么普通,却那么自信?」当然,她群嘲的对象,是那些不知好歹,一看到女的就精虫上脑,而且丝...

消费心理:依云在星巴克卖得这么差,为什么这家著名的咖啡贩卖公司还在卖依云?

https://zhuanlan.zhihu.com/p/25274607

3 个错误答案 回答这个问题,先要过滤掉三个错误的答案。

第一个是,星巴克这么做存在...

在管理中,遇到自己看着不爽,又暂时干不掉的员工怎么办呢?

我们在管理员工的时候,遇到自己看着不爽,但是能力或者业绩突出,暂时又换不掉的员工怎么办?

如果放任不管,任由这样发展下去,那么有一天会为这次懈怠的管理后悔

甚至...

摄影的第三个世代

这篇文章本来是为《离线》的一期以「滤镜」为主题的特刊而写。由于我今年工作任务繁重,实在抽不出时间完成这一主题,因此在今年 6 月退出写作组。在退出之前,我的朋...

青年们正在经历的中年危机

最近蛋壳公寓暴雷,不光投资人蒙受巨大损失,还令大量在一线城市就业的青年流离失所。引爆了青年人的中年危机。我想我不必解释中年危机是什么。但那些在一线城市打工的,怀...

Live, Social, and Shoppable: The Future of Video

原文地址:https://a16z.com/2020/12/07/social-strikes-back-video/

这篇文章来自顶级投资机构 A16Z 的官...

我该如何以心学的方式对待痛风

上午发布了一篇以生命观的角度,来看待第一次痛风。这篇文章顾名思义,就是解释如何以心学的角度,来对待自己第一次痛风这件事。这篇文章可能是有点奇怪的,有病就治,又何...

2021 年,痛风给了我一个大锤

痛风的学名叫代谢性关节炎,顾名思义,身体的新陈代谢出了问题,无法把尿酸完全排解出体外,所以导致的。

痛风很痛,以后都不想再经历了 我在 11 月 30 日从珠...

初识心学

我今年十一的时候,认真学习了心学,终于找到了一个适合自己,可帮助自己找到自我的落脚点,以及正确地应对外界万事万物的方式。

首先儒家的目标,「存天理,灭人欲」。这...

读杨照《史记的读法》

读完《史记的读法》,震撼。

过去疑惑伯夷叔齐为何如此受司马迁看重,终于对该问题找到了一点解答的方法。

关于伯夷叔齐的背景,没什么特别大不了的。过去商朝下面的一个...

投资备忘录:科技板块经历了 3 周的低迷后,是否有复苏的可能性?

(1)应当如何理解过去 2-3 周科技板块低迷的情况,它到底由什么因素导致的。

我的答案是: 投资者情绪

股票价格是投资者对未来期望的折现。8 月财报月,集中披...

纪念陶醉

今天下午 4 点,突闻噩耗,好朋友陶醉昨晚因突发急性肺部感染导致呼吸衰竭在医院去世了。想到以后再也不能和他一起畅谈,十分心痛。

几年前,陶醉婚后不久,一天晚上小...

过程就是答案

中餐博大精深,八大菜系争奇斗艳,每年甜咸汤圆之争每年引发笔战无数。走遍天下的中国胃们,欣赏海外美景时,最怀念的还是家里的一碗老火汤。

中餐,中华文明的代表,无论...

用 AI 辅助开发的经验二三则

缘起 2024 年的 8 月中旬, 我开始开发一个 Emacs 插件. 对 elisp 一窍不通的我, 通过 AI, 开始大家所说的 “自然语言编程...

Summary

超文本先驱 | Intermedia

#brown_university #norman_meyrowitz #intermedia #hypertext

Intermedia 是来自布朗大学后来的...

Links:说人话的 DeepSeek 论文解读

DeepSeek MLA – 为成本优化而生的注意力机制 https://oilbeater.com/2025/04/14/deepseek-ml...

和 AI 一起打造一把椅子

这大概是我今天读过最有意思的文章——

作者与 ChatGPT 沟通,一起打造一把椅子。

首先,作者提供了一些闲置木料的描述给 AI,让 AI 提出设计方案。

不...

2025 年 2 月 cutout.pro 流量分析

域名信息 注册日期 2020 年 8 月 24 日 更新日期 2024 年 4 月 2 日 注册商 Amazon Registrar, Inc. 这也是一个这两...

2025 年 2 月 crushon.ai 流量分析

域名信息 注册日期 2023年5月26日 注册商 1API GmbH 这也是一个这两年流量变得庞大的新域名。

基础流量数据(by SiminerWeb) Fab...

2025 年 2 月 klingai.com 流量分析

域名信息 注册日期 2024年3月26日 注册商 22net, Inc. 基础流量数据(by SiminerWeb) Fab 25: 15.91M Jan 25...

2025 年 2 月 searrt.ai 流量分析

域名信息 注册日期 2023年03月11日 注册商 1API GmbH 基础流量数据(by SiminerWeb) Fab 25: 16.38M Jan 25:...

2025 年 2 月 hailuoai.video 流量分析

域名信息

注册日期 2024-09-05 注册商 godaddy 基础流量数据

Fab 25 27.56M Jan 25 27.04M

2 月流量同比 1 月增...

智能的复利

读Manus爆火的背后,Agentic AI产品如何构筑持久的竞争优势?

⸻

在 Manus 之前,AI Agent 主要是两个方面,一为调研,二为代码。两者之...

2025 年 2 月 jenni.ai 流量分析

域名信息 注册日期 2019年08月14日 注册商 NameCheap,Inc. 基础流量数据(by SiminerWeb) Fab 25: 822.2K Ja...

公关:危机公关应对 5S 原则

1、速度第一原则 (SPEED)

2、承担责任原则(SHOULDER THE MATTER)

3、真诚沟通原则 (SINCERITY)

4、系统运行原则 (SY...

领导力:亚马逊 14 条领导力原则

痴迷客户 主人翁精神 创新与简化 决策正确 自我批评 招聘和培养最优人才 坚持最高标准 大胆思考 崇尚行动 节俭 赢得信任 刨根问底 敢于谏言,服从大局 达成...

商业: 17 个品牌收购运营管理公司

关注国外的消费品行业新闻,经常能发现某某品牌运营管理公司,收购了某某新消费品牌。我认为,这其实是顺应资本市场的玩法,也是很多新消费品牌较为理想的退出通道,这当然...

股市:牛市的 3 个阶段

大名鼎鼎的投资者霍华德·马克思(Howard Marks),每次发布投资备忘录,都会被金融行业津津乐道。在最新的投资备忘录中,他谈到了牛市的 3 个阶段。

第一...

未来:循序渐进,然后突然爆发的变革

蒂姆·奥莱利,是美国著名的未来学家,也同时是世界上最大的互联网技术类书籍出版商 O’REILLY 的创始人。

19 年 1 月时,他在个人网站上写了...

新消费:新消费回归传统

评点:来自财新的大稿,近几年,一群 TMT 跨界投资者高举高打,以「市销率」衡量消费品项目,造成了许多神话和幻象。现在,潮水退去,居然谁都在裸泳。

新消费品牌竞...

科幻:BDO,巨大沉默物

来自《读库》的《巨大沉默物》,是科幻小说中的概念:

BDO,big dumb object,巨大的、沉默的物体。它最早是 1993 年澳大利亚学者彼得·尼科尔斯...

健康:樊登分享韩美林大师早上 3 分钟养生功

韩美林大师有 2 个作品大家耳熟能详,一是 2008 年奥运福娃,二是中国航空公司的 LOGO。樊登说 10 年前采访大师时,发现他当时 80 多岁了没有一根白...

比特币环境学:挖矿活动如何影响美国小镇

比特币挖矿消耗大量电力 其中一個熱點是紐約州普拉茨堡(Plattsburgh),因為當地鄰近水力發電場,是美國電費最便宜的地區之一。全球知名的挖礦機構 Coin...

经济:翟东升讨论「未来起点收入」

翟东升是谁?我不必多言,他写出《平行与竞争:双循环时代的中国治理》,让「双循环」一词流行。目前,他已是国家重要智囊。对内的经济战略,对外国际关系,均提出自己的意...

饮食:烧鹅应该怎样吃?

香港前《饮食男女》的执行编辑吕嘉俊认为,一碟新鲜热辣的烧鹅刚端上桌,首先不应夹鹅髀。

正确的烧鹅欣赏顺序是:

第一,燒鵝新鮮上桌,先吃鵝腩,吃其脆皮,因鵝腩皮下...

小家电:2022 年小家电及智能家居兴趣人群洞察报告

原文来自36kr

报告基于巨量算数的调研数据。

小家电潜在消费人群在 2022 年增长 2021 年 6 月,总体小家电兴趣用户数环比增长 24.17%,较疫情...

产品:橙心优选的关停,说明电商不是公式

滴滴此前开辟的新业务「橙心优选」彻底关停。我作为一名忠实的滴滴用户,拍手叫好。

公司开拓新业务,初心都是一样的,「赚钱」。那么,直接产生交易的「电商」往往是很多...

跨境电商:亚马逊推广成本猛增

来自The Information。原文讲的是,是什么因素,导致亚马逊、沃尔玛之间的广告价格如此不同。

在这篇文章的开篇中,就提到了双方之间非常不同的广告价格趋...

个人:找到自己的「组织力」

我认为这几点建议十分有道理,重点还是得学会「如何真正的关注他人」。自己的社交圈子,当然是自己去组织。所以,自己的「组织力」很重要。另外就是,如果想在某个领域有建...

公司:成都奥北,满袋换空袋满桶换空桶

发现了一家有趣的公司,叫成都奥北,专注环保领域的公司,口号是:

「让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的」。

你可以购买它家的回收袋或者其它环保产品,把不要的东西...

产品:睛姿腮红眼镜让“戴眼镜=化妆”

博文新开一个名为「产品」的分类。用于记录我觉得好玩的新产品,同时也会附上我的点评。

根据日经中文网报道,日本的眼镜品牌晴姿开发了一种新型眼镜,让女性消费者带上眼...

宠物: Z 世代养宠物养到倾家荡产

原文

《宠物医院第三季》里头,拍到一些 95 后带宠物治病的真实日常。

一个生活在上海的年轻女孩,养了五只猫,每天跟它们相依为命。自己每个月 2000 多块钱的...

视频里的巧克力印章怎么拍?

今天主要是 B 站上很有影响力的「影视飓风」分享他拍摄京东一则食物广告的过程,总结下来,美食广告片拍摄很难,因为它要把平平无奇的食材,排除非同一般的效果,让人觉...

跨境电商:国内跨境行业的 5 大症结

关于跨境行业困境,看到一个非常好的总结。简而言之,产业升级必然不是一句口号,但它目前显得很空洞。因为在这个时代,我们还未像日本人 70、80 年代那样,创立了...

摘录:Crazy new ideas

本文来自公众号由鲸发布翻译。

Crazy New Ideas

有一种意见我非常害怕公开表达,那就是:如果我认识的某个人是一个领域的专家,又是一个很靠谱的人,提出...

爱情:人不要膜拜你向往的生活,而是要活出你的向往

摘要 近期王力宏离婚事件沸沸扬扬,女苦主李靓蕾发了一封长信,控诉男方对家庭的不负责任,对自己的感情伤害。这类新闻,总让人觉得现代亲密关系十分脆弱。海誓山盟,这个...

摘录:Beyond Smart

摘要 本文来自 Paul Graham,由公众号硅发布翻译简写。本文提出了一个非常好的观点,那就是聪明并没有什么厉害的,厉害的是拥有「新想法」,同时还提出了几个...

亚马逊:亚马逊是如何判断中国商家刷单的

来自 YouTuber 爱讲故事的老胖子 https://www.youtube.com/watch?v=96xVyZe%5FiOY

他提到,亚马逊判断中国卖家...

B 站商业化的基本数据

来自群响刘思毅,仅供参考:

刚刚和一个 B 站的 up 主会员电话了一波。

B 站的单条视频需要 8min 以上,大概需要 5000 字以上的逐字稿,且需要较强...

数字化转型:安踏数字化转型

https://page.om.qq.com/page/OTyr5xeUY2xWQTptkiGcJmGw0

数字化转型取得阶段性的胜利 安踏体育用品有限公司(以...

人生:人的痛苦来自 3 种信念

心理学家阿尔伯特.埃利斯说:

我必须要把事情做好,得到表扬,否则我就很烂。 别人必须喜欢我,必须对我好,或者对我公平。否则就很糟糕。 世上的事情必须是容易的,一...

优衣库在北京三里屯开了家「复合式明日生活馆」

什么是「复合式明日生活馆」? 迅销集团全球执行董事、优衣库大中华区首席市场官吴品慧对此做出了解答:“一方面,我们想要通过沉浸式的体验,更好地呈现产品。另一方面,...

阅读:创业公司如何找到最好的人才

原文https://mp.weixin.qq.com/s/B4eIqZkfU1owdKE1vdtEgQ

本文值得一读再读

什么是好的人才 我在前文中写过自己总结...

阅读:“不完美”焦虑:我们一定要成为更好的自己吗?

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/wIdyeUGFi7RrydM6cnlowQ

不完美的焦虑 为什么追求完美?功利化的对待自己 对 “...

消息:乐高公布 2021 年上半年财务报告

销售额增长 46% 和去年同期相比,今年上半年乐高集团收入增长了 46%,达到 230 亿丹麦克朗;零售额增长了 36%,超过玩具行业整体水平。

同时集团在全球...

從底層邏輯看巴菲特核心重倉股的思路、原則和條件

作者:董宝珍

巴菲特重仓股的共同特性应该就是巴菲特选股的思路、原则和条件,以下是巴菲特核心重仓股的共同特征:

第一、产品需求永无止尽的快速消费品公司 行业内已经...

安全边际三十条

本文来自 SMC 中国基金的管理合伙人邵庆晓的系列微博,名为「安全边际三十条」。著名的公众号一条此前曾报道了邵庆晓的豪宅和她的生活。

一、价值投资并不简单 价值...

经历战争、瘟疫和王朝变迁:日本千年老铺的成功秘诀

原文地址:https://cn.nytimes.com/business/20201204/japan-old-companies/

日本存在大量寿命很长的企业...

Quotes

你所提供的产品、服务或库现在首要用户变成了LLM(大型语言模型),而不是人类。

灵感是短暂易逝的,要立刻行动

不要带着目标去学习, 不要带着对过去的懊悔去学习, 不要带着对未来的期待去学习。

As coding becomes easier, more people should code, not fewer!

我喜欢的元素是杂交的而不是纯种的;是妥协折中的而不是一以贯之的;是曲折蜿蜒的而不是直截了当的;是模糊歧义的而不是清晰缜密的。它们既客观又倔强,它们既无聊又有趣。它们是依惯例传统的而不是设计出来的;是随和迁就的而不是特立独行的;是冗余累赘的而不是简洁单纯的。它们既残缺不全又富于创新,是前后矛盾、模棱两可的而不是直接和清楚的。我赞同凌乱的活力优于明显的统一,我容纳不合理的结论。我赞成丰富和含义深长胜于含义清楚,我既赞同隐含的功能,又赞同外显的功能。

我有时候想,经济就像是夜色下的战场,漆黑一片,在战壕外几乎什么也看不到。而大约半英里远,就有敌人的营地,可以听到窸窸窣窣的声音,可以感到军队正在重新部署。(当然,新的战略部署即使再好,也是在现有部署的基础上转化来的。)这时,突然某个人发射了一颗照明弹,火光照亮整个战场的部署,各种炮位、安排、部队、战壕,一下子变得一目了然,然后火光骤然熄灭,一切又复归黑暗。经济就是如此。经济学中的光芒就是亚当·斯密、李嘉图、马克思、凯恩斯,还有熊彼特的理论。它们偶尔照亮了一下战场,但是真正的骚动和变换一直在黑暗中进行着。我们确实能够观察到经济,但是我们描述经济的语言,我们标明经济的标志,以及我们对经济的理解,都凝固于那燃亮的一瞬间——尤其是最近的一组照明弹之中

能动性 > 智力

感觉大家慢慢正在达成一个共识,那就是大部分人自己直接写的 prompt 都是不合格的,DeepSeek R1 的最佳使用场景不是直接用来输出,而是一个 prompt 优化器。通过推理过程把初始 prompt 优化之后再喂给 instruct 模型。

人一旦确认了自己的本真,什么事情是真正的属于自己的,剩下的就是用自己的直觉,经验,肌肉记忆,所有属于自己肉身的东西,成为自己战场上的拿破仑。理性属于注定要做牛马的一群聪明人。

历史总是放大一部分特征,同时又对另一部分特征视而不见

那是我的链接博客的目的:它是我发现的东西的持续记录——实际上是公开书签和我对这些东西为什么有趣的想法和评论的结合。

我新建了一个苹果备忘录,命名为“问题”,用来记录我脑海中所有盘旋的未知。已经有10条记录了,大部分是关于科技的未来和涌现出的疯狂机遇。在这个世界变化如此之快的时代,有时获得清晰的最佳方式不是追逐答案,而是加倍努力提出正确的问题。拥抱不确定性,与最引人入胜的未知作斗争,是我们磨砺视野、发现他人错过的空白的方式。

我认为一旦拥有了人形机器人和深度智能,基本上就拥有了无限的产品和服务。

美国智库的分析显示,在美国企业和研究机构任职的杰出的AI研究人员中,中国的大学毕业生占到约40%。已经超过了美国大学毕业生,成为主力。

愿你 AI IDE 阅尽,归来仍是 VSCode.

The best way to predict the future is to invent it

Computer Science Conference, 1971

生活不是等待暴风雨过去,而是学会在雨中跳舞

Unknown

更高级的哲人独处着,这并不是因为他想孤独,而是因为在他周围找不到他的同类。

《遥远的救世主》

「批评」轻松又快速,「创造」困难又缓慢

中年人專注自己的興趣,分享樂在其中之味,都好。但是擺出一副全天下你最懂的姿態,就混蛋了,以及顯老了。

用户倾向于相信他自己选择相信的结果,而非全局最优的结果。

进场费率则从 1% 增长至 16.3%

不要奢求能看清所有事实,但也不要认为只有自己看到的一面才是事实。

现在的互联网早就不是零几年大家憧憬的互联互惠的美好世界,更像一个黑暗森林,每一个可能发声异见的人,一旦暴露坐标很容易就会被消灭,消灭的是个体,谁消灭的呢,谁都清楚,但无法定位到具体的谁,这才可怕。

豆瓣

想和用户玩一玩的品牌动机似乎已经从这个时代消失了

这家总部位于得州奥斯汀的公司在其中国官网上以 188 美元一对麦克风的价格开始提供这种无线产品后不到一个小时,TeslaMic 就被抢购一空。

web3 的社会意义远低于 Web 2.0

形容多级标签结构,最合适的词是「提纲挈领」、「纲举目张」、「以点带线、以线带面」。

如果你只受某一個人影響,大家會說你是下一個誰誰誰;但如果你偷學的對象有一百個,大家就會說你渾然天成。

自己也不对自己使用暴力

靈感是給業餘人士用的,我們其他的人就只是每天出現並投入工作。如果你等著烏雲散去,或等著一道閃電擊中你的大腦,你就不會做出很多工作。所有最好的想法都來自於過程;它們來自於工作本身。

阿米西族人一直为这些好心的城里人担忧:城里人每天都被那些化学品包围着,无路可逃,太可怜了。阿米西族人一直在为城里人的健康担心,希望能够为城里人多做些事情,比如经常寄一些树叶和干果给城里人。

阿米西族人一直为这些好心的城里人担忧:城里人每天都被那些化学品包围着,无路可逃,太可怜了。阿米西族人一直在为城里人的健康担心,希望能够为城里人多做些事情,比如经常寄一些树叶和干果给城里人。

Reading

Person

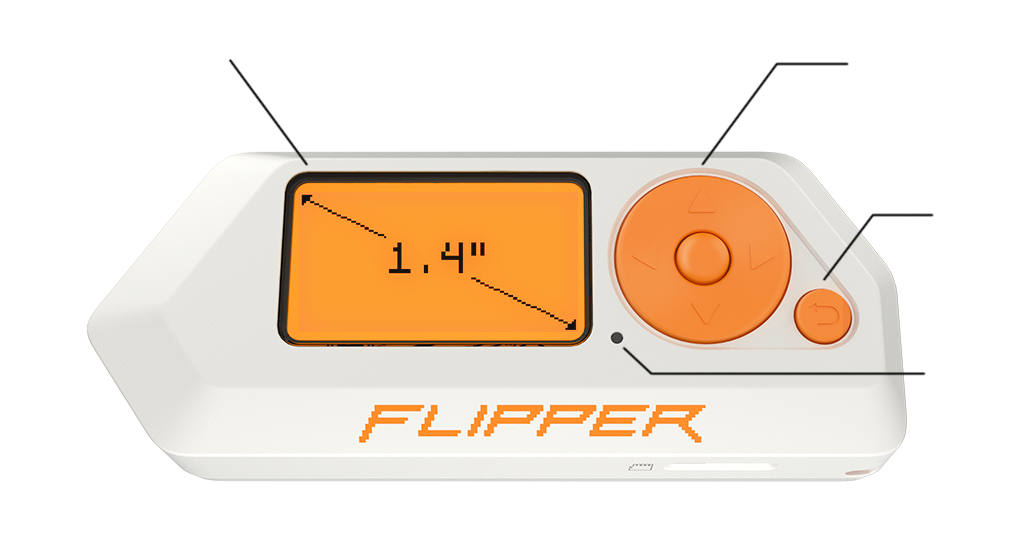

Gadget

TIL

Vim 中节约重复步骤的命令

. 重复上一步命令 ; 重复查找上一个字符 * 重复查找当前光标下的单词 这两个命令组合起来,可以节约很多重复操作。

我举一个书上的例子,将以下代码中的 + ...

使用命令行检查文件/文件夹大小

背景:我使用 macOS。

在命令行工具里,有很多工具可以知道文件大小:

ls -la 一般情况下使用,可以直观的文件大小,缺点是不知道文件夹大小

du * 会...

让 org-capture 收集项可以自动归于某一日期下

这么拗口的标题真是对不起,主要是找不到合适的词。

是这样的,以前看 org-mode 的黑客们会炫出自己的日志文件,里面的组织方式,在 org-mode 官方教...

Org-mode 自带类似 Workflwoy 的 focus 功能

以前把玩 Workflowy 的时候,有一个功能我很喜欢,但它没具体名字,在 Workflowy 的首页上,是这么介绍的:

Zoom into your not...

设置 org-refile 的行为

来自 Reddit

(setq org-refile-targets '((nil :maxlevel . 9) ; 这里定义 org-refile 感...

Vim 针对一段长文本的导航

gj 向下滚动一行(视觉行) gk 向上滚动一行(视觉行) g^ 跳转到当前视觉行的开头 g$ 跳转到当前视觉行的末尾 gm 跳转到当前视觉行的中间 ...

Vim 使用 Ctrl + o 回到之前的光标位置

如果想知道之前的光标位置的记录,可以输入 :jumps 就能看到之前光标位置记录的列表。

...

Emacs 中综合使用 keep-lines 和 flush-lines 过滤多行文本

如果不想写正则表达式,可以多次使用 keep-lines 和 flush-lines 来达到筛选包含某些关键字的文本行。

keep-lines 的意思就是,保留...

实施加载 Emacs 的包文件

运行这个命令: load-library。

在调试开发 Emacs 的第三方包时,运行这一个命令可以避免每一次每一次修改都重启 Emacs。

...

让 org-mode 的 tag 一直处于 Emacs 窗口的最右方

(add-to-list 'font-lock-extra-managed-props 'display) (font-lock-add-key...

使用「Shift + 方向键」在 Emacs Calendar 里自由选择日期

在 org-mode 里,按下 C-c C-s 会出现一个日历视图(Emacs Calendar),可以让人直接输入 +1、+2 这种方式来选择未来的日期。

这...

加快 macOS 里光标的移动速度

找到「系统设置(Sytem Setting」里的「键盘(Keyboard)」,将里面的「Key repeat rate」调向 fast 以及「Delay unt...

Ant Design 组件基本分类

架构设计 分层 基础组件 样式体系 复合组件 业务组件 解耦 对于每个组件都要定义:样式、ts 类型、基础操作、工具方法 响应式设计 状态管理 状态管理 全局状...

给 Emacs 打 Patch

来源: Telegram 群组 “Emacs_CN Lite 轻聊版” @Lucius_Chen

在 /opt/homebrew/Lib...

Vim 命令 - Scroll & Move

Scroll 滚动一页: C-f / C-b 滚动半页: C-d / C-u 滚动一行: C-e / C-y Navigation 以词定位 下一个单词的开头:...

解决一个神出鬼没的 Bug

一句话说明问题 升级 org-zettel-ref-mode 的数据库格式导致加载数据库的函数无法读取正确的数据库,结果引发内存错误链。报错信息仅显示 &ldq...

让大陆用户顺利访问部署在 Vercel 上的网站程序

在域名服务商的 DNS 记录中使用: cname-china.vercel-dns.com

使用 Emacs 的 Register 方便工作

观看视频 Emacs: Store anything with registers and bookmarks 后,更清楚 Register 的作用。

Regi...

Emacs 不移动光标的情况下滚动行

Emacs 内置了两个命令:

scroll-up-line scroll-down-line

软件工程的性能测试

所有软件工程都应通过 Profiler 测试性能。Emacs 中可以通过以下命令实现:

启动性能测试: M-x profiler-start 选择 CPU 消耗...

TIL: Hugo's Page Resources

Today I learned that Hugo’s Page Resources feature allows you to co-locate...

如何在 M1 MacBook 上玩游戏

因为把 Switch 留在了深圳,我不得不开发在 MacBook 上玩游戏的技能。

Windows 游戏 直接下载 Steam 的 Mac 版,会失望的发现,很...

PhotoShop:如何画优美的曲线

原来 PhotoShop 里的钢笔工具,是贝济埃曲线(又称贝塞尔曲线)的应用,所以用好钢笔工具,应该用符合绘制贝济埃曲线的方法,这样子会比较容易得到好的结果。

...

Wi-F:如何寻找 Wi-Fi 密码

Windows 进入 “网络和共享中心” 菜单。右键单击 Wi-Fi 网络连接图标→“无线网络属性”。点击 “显示字符” 字段,显示 Wi-Fi 网络密码。

m...

苹果:Mac Studio 为何不能更换普通的 SSD 硬盘

极客风范浓厚醇正的 ArsTechnica 也注意到 Mac Studio 不能随意更换 SSD 硬盘一事。它给出了一个很简单的答案:

所有 SSD 硬盘的结构...

图床:把 Github 当做博客图床

我之前的博客基本以纯文字为主,但最近因为博客新开了「产品」和「技巧」这两个分类,为了「把事情说明白」,发现还是需要「文字+图片」。由于本博客没有采用博客服务(比...

PhotoShop:通过「色彩范围」工具来快速抠图的方法

今天看了少数派的《Keynote 贺卡制作指南》,用里面的 PhotoShop 抠图小技巧,顺利地制作了属于自己的拜年贺卡。

技巧记录如下:

将图片导入 Pho...